Normale Mastzellfunktion bei Gesunden

Seitenübersicht:

Zusammenfassung:

Entdeckung und Namensgebung

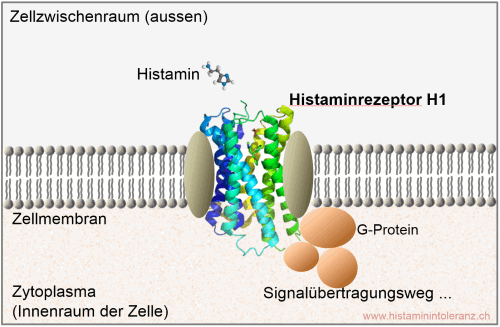

Mastzellen (oder Mastozyten) wurden von ihrem Entdecker so genannt, weil sie im Mikroskop aussehen wie vollgefressen (=gemästet). Bei den vielen kleinen Kügelchen handelt es sich jedoch nicht um Nährstoffe. Darin werden Botenstoffe (chemische Signalstoffe) gelagert.

Herkunft und Vorkommen von Mastzellen

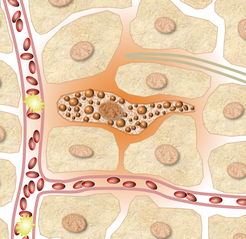

Die Mastzellen entstehen im Knochenmark aus sich teilenden Vorläuferzellen, wandern durch den Körper in die Organe und Gewebe, um dort ihre Aufgabe zu erfüllen. Man findet die Mastzellen vor allem in Grenzorganen, wo Kontakt mit der feindlichen Aussenwelt besteht (Darmschleimhaut, Atemwege, Haut), sowie in der Nähe von Gefässen und Nerven.

Aufbau und normale Funktion von Mastzellen

Mastzellen gehören zum Immunsystem. Als "Wächter" sind sie für das Erkennen von Parasiten, Allergenen und Fremdstoffen zuständig. Gegebenenfalls alarmieren sie das umliegende Gewebe, indem sie Histamin und rund 200 weitere Botenstoffe freisetzen. Das Erkennen von "Fremdem" erfolgt über verschiedene Rezeptoren, welche – ähnlich wie wie Sensoren – bestimmte chemische Strukturen erkennen und bei Kontakt ein biochemisches Signal ins Innere der Mastzelle weiter leiten können. Wichtige Beispiele wären die FcεRI-Rezeptoren als Antikörper-Andockstellen (Allergenkontakt löst allergische Reaktion aus) und die Histaminrezeptoren (Histamin aktiviert über den Histamin H1-Rezeptor die Mastzelle, was wiederum Histamin freisetzt).

Aktivierung und Mediatorfreisetzung

Die Freisetzung ist nicht unkontrolliert, sondern es können je nach Situation selektiv auch nur bestimmte Mediatoren freigesetzt werden, schlagartig oder kontinuierlich. Den plötzlichen Zerfall der Mastzelle nennt man Degranulation bzw. Mastzelldegranulation.

Nebst Antigen-Antikörper-vermittelten Immunreaktionen gibt es auch zahlreiche Stoffe und andere Reize, welche zu unspezifischer Mastzellaktivierung führen ("Pseudoallergie").

Die wichtigsten Symptome auslösenden Mediatoren (Botenstoffe) sind Histamin, Prostaglandin D2 (PGD2), Plättchenaktivierender Faktor (PAF), proinflammatorische Zytokine, LTC4 und LTD4, Chemokine und Tryptase. Die einzelnen Botenstoffe haben - je nach Art, Menge und Ort der Freisetzung - diverse Aufgaben im Kampf gegen Eindringlinge, z.B. Entzündungsreaktionen, Schleimsekretion, Gefässdurchlässigkeit, Bronchienverengung, Darmentleerung, ...

Die freigesetzten Mediatoren gelangen zuerst einmal nur in die Zwischenräume zwischen den Zellen, wo Lymphflüssigkeit zirkuliert, und verteilen sich so im Gewebe. Sie binden sich dort an ihre spezifischen Rezeptoren auf den Oberflächen der umliegenden Zellen. Die Mediatoren werden nach ihrer Freisetzung rasch wieder abgebaut, noch bevor sie ins Lymphsystem oder in die Blutbahn gelangen können. Erst wenn die freigesetzte Menge so stark angestiegen ist, dass die lokale Bindungs- und Abbaukapazität erschöpft ist, können Mediatoren ins Blut gelangen. Das erschwert die Diagnose, weil die Mediatoren in einzelnen Organen bereits Beschwerden verursachen können, ohne dass sie im Blut nachweisbar sind.

Entdeckung und Namensgebung

Mastzellen werden in der Fachsprache auch Mastozyten genannt. Wie kamen die Mastzellen zu ihrem seltsamen Namen? Paul Ehrlich, der die Mastzellen 1876 entdeckt und erstmals beschrieben hatte, sah unter dem Mikroskop, dass diese im Gegensatz zu anderen Zellen mit ganz vielen kleinen Kügelchen gefüllt sind. Er interpretierte sie fälschlicherweise als vollgestopft mit Nährstoffen (=gemästet), mit denen diese Zellen ihre Nachbarzellen füttern, oder als Fremdkörper, die von diesen Zellen "gefressen" (phagozytiert) wurden. Das stellte sich später als Irrtum heraus. Heute weiss man, dass in den Kügelchen Botenstoffe (chemische Signalstoffe) gelagert werden, welche der Kommunikation mit anderen Zellen dienen. So kamen die Mastzellen zu ihrem seltsamen und nicht zutreffenden Namen.

Herkunft und Vorkommen von Mastzellen

Die Mastzellen zählt man zu den Blutkörperchen (Blutzellen, Hämozyten), genauer zu den weissen Blutkörperchen (Leukozyten). Sie entstehen im Knochenmark aus sich teilenden undifferenzierten Stammzellen bzw. aus noch wenig differenzierten Vorläuferzellen. Aus dieser "Blutzellenfabrik" im Knochenmark wandern sie durch den Körper in die Organe und Gewebe, wo sie dann bleiben und zu fertig ausgebildeten Mastzellen heranreifen.

Im Gegensatz zu anderen Blutkörperchen sind Mastzellen nicht im Blut anzutreffen, sondern wandern durch die Gewebe. Somit ist die Bezeichnung "Blutkörperchen" etwas irreführend, bezieht sich aber auf die Abstammung dieser Zellen (Entstehung aus den undifferenzierten, Blutkörperchen bildenden Vorläuferzellen im Knochenmark) und nicht auf deren Aufenthaltsort.

Man findet die Mastzellen im ganzen Körper im Bindegewebe und vor allem in Grenzorganen, wo Kontakt mit der feindlichen Aussenwelt besteht (Darmschleimhaut, Atemwege, Haut), sowie in der Nähe von Gefässen und Nerven. Dort sind sie richtig positioniert, denn die Mastzellen gehören zum Immunsystem und sind als "Wächter" an der Abwehr gegen Bakterien und andere fremde Eindringlinge beteiligt und auch für das Auslösen IgE-vermittelter allergischer Reaktionen zuständig.

Schematische Zeichnung: Mastzellen im Gewebe, mit Blutkapillaren und Lymphkanal. Die Mastzelle im linken oberen Bereich ist aktiviert und setzt Mediatoren in die Zellzwischenräume frei (orange eingefärbt).

Aufbau und normale Funktion von Mastzellen

Speicherung von Mastzellmediatoren

Die Mastzellen besitzen ein grosses "Repertoire" an Botenstoffen (Mediatoren), die der biochemischen Kommunikation mit anderen Zellen dienen. Einige Mastzellmediatoren werden nicht auf Vorrat produziert, sondern erst dann synthetisiert, wenn sie gebraucht werden. Der Grossteil der Mastzellmediatoren wird hingegen in grossen Mengen auf Vorrat produziert und gespeichert. Die Aufbewahrung erfolgt in kleinen, 0.5-0.8 µm grossen "Bläschen" (Vesikel) hermetisch eingeschlossen, damit sie im Normalzustand nicht auf die Mastzelle und den Körper einwirken. Rund 500 solcher Bläschen sind in einer Mastzelle enthalten. Man nennt sie auch Granula oder Mastzellgranula (von granum = Korn), weil deren Inhalt von körniger Struktur ist. Wie wir später noch sehen werden, dienen Mastzellmediatoren dazu, im Notfall sehr viele teils sehr unangenehme Veränderungen im Körper auszulösen. Daher ist es wichtig, dass diese gefährlichen "Chemikalienlager" strikte vom restlichen Teil der Zelle getrennt sind.

Elektronenmikroskopische Aufnahmen von Mastzellen [H. Jastrow]

Rezeptoren: Erkennen äusserer Reize

Die Hauptaufgabe der Mastzelle besteht darin, nach körperfremden Bedrohungen Ausschau zu halten und bei Erkennen einer Bedrohung die Umgebung zu alarmieren. Die Zellmembran (Oberfläche) der Mastzellen ist deshalb dicht mit verschiedensten Rezeptoren bestückt, welche – ähnlich wie wie Sensoren – bestimmte chemische Strukturen erkennen und bei Kontakt ein biochemisches Signal ins Innere der Mastzelle weiter leiten können [Molderings 2010]. Mittels dieser Rezeptoren kann die Zelle erkennen, was sich in ihrer Umgebung befindet. Ungefähr so, wie wir mit unserem Geruchs- und Geschmackssinn bestimmte Stoffe um uns herum wahrnehmen und erkennen können.

Wir illustrieren dies hier an drei ausgewählten Beispielen von Mastzell-Rezeptoren:

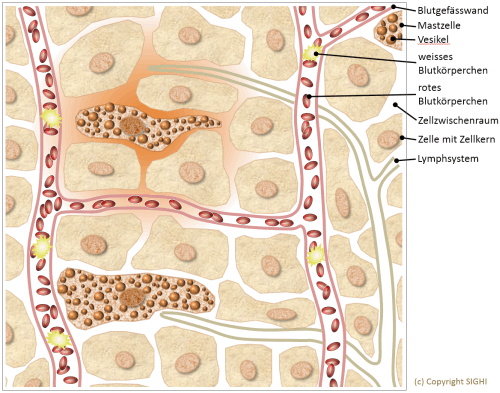

FcεRI-Rezeptoren als Antikörper-Andockstellen

Immunabwehr: Am bekanntesten ist wohl die bei der Typ-I-Allergie ablaufende Antigen-Antikörper-vermittelte Aktivierung von Mastzellen und basophilen Granulozyten. Auf der Oberfläche einer Mastzelle stecken zahlreiche FcεRI-Rezeptoren in der Zellmembran. An diesen FcεRI-Rezeptoren sind IgE-Antikörper gebunden. Wenn zwei IgE-Antikörper sich mit einem passenden Antigen (z.B. ein Parasit oder ein Fremdstoff, ein Allergen) vernetzt haben (Antigen-Antikörper-Komplex) und dadurch die zwei an sie gekoppelten FcεRI-Rezeptoren in einen ganz bestimmten Abstand zueinander bringen, löst dies im Innern der Mastzelle ein biochemisches Signal aus, welches zur Aktivierung der Mastzelle führt. Bildquelle: SIGHI 2015.

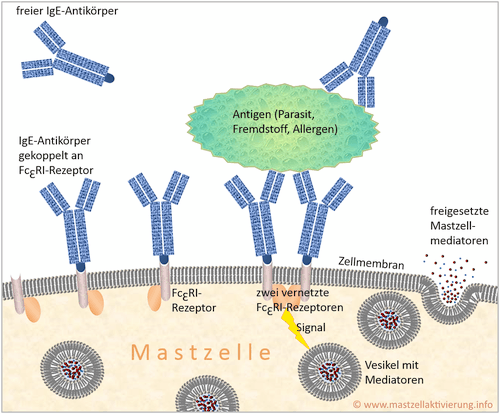

Der Histamin-H1-Rezeptor

Der Histamin-H1-Rezeptor (blau-grüne Spiralstruktur) ist an G-Protein gebunden in die Zellmembran (=äussere Begrenzung der Zelle) eingebaut. Wird der Histaminrezeptor von einem Histamin-Molekül ausserhalb der Zelle aktiviert, löst er im Innern der Zelle ein biochemisches Signal aus. Bildquelle: SIGHI 2012.

Der Vitamin-D3-Rezeptor

Die Stimulation von Vitamin-D3-Rezeptoren wirkt sich hingegen stabilisierend auf die Mastzellen aus. Gute Vitamin D3-Versorgung verringert die Mastzellaktivität. Vitamin D3-Mangel hingegen erhöht die Anfälligkeit für Mastzellaktivierung. Auf der Oberfläche der Mastzellen sind Vitamin-D-Rezeptoren vorhanden. Die Studie konnte zeigen, dass Vitamin D sowohl in vitro wie auch in vivo die IgE-vermittelte Aktivierung von Mastzellen hemmt. Es werden weniger Entzündungsmediatoren produziert. [Yip et al. 2014; Yip et al. 2015]

Rezeptoren auf Mastzellen (Beispiele)

Von den unzähligen Rezeptoren, die man auf der Oberfläche menschlicher Mastzellen findet, zählen wir hier ein paar ausgewählte Beispiele auf. Zusätzlich wird der Ligand genannt (die Substanz, die an den Rezeptor binden kann), sowie die Antwort, die das Andocken des Liganden am Rezeptor in der Mastzelle auslöst. [Molderings 2010; Wu 2015; Yu 2015]

| Rezeptor | Ligand (an den Rezeptor bindende Substanz) | Antwort der Mastzelle |

|---|---|---|

| Antikörper-Rezeptoren (Fc-Rezeptoren) | IgA-, IgE- und IgG-Antikörper | IgA: noch nicht geklärt IgE: Degranulation der Mastzelle IgG: Stimulation oder Hemmung der Mastzellaktivität, je nach Rezeptor. |

| Toll-like receptors TLR1-9 | Bakterienprodukte | Cytokin-Produktion |

| Histaminrezeptoren H1, H2, H4 | Histamin | H1, H2: Aktivierung der Mastzelle H4: Hemmung der Mastzellaktivität |

| Serotoninrezeptor 5-HT1A | Serotonin | Adhäsion (Anhaften), Chemotaxis (Wanderung) |

| Kit-Rezeptor Tyrosin Kinase (CD117) | Stammzellfaktor | Aktivierung der Mastzelle |

| ß2-Adrenoceptor | Adrenalin | Hemmung der Mastzelldegranulation bei allergischen Reaktionen Produktion von Cytokinen |

| Östrogen-Rezeptor | Östrogene (Estradiol etc.) | Verstärkte Mediatorfreisetzung |

| Progesteron-Rezeptor | Progesteron | Hemmung der Mediatorfreisetzung |

| Prostaglandin E Rezeptoren EP2, EP3, EP4 | Prostaglandin E | Hemmung der IgE-Antikörper-vermittelten Eicosanoid-Produktion und Mediatorfreisetzung; Mastzellaktivierung |

| Vitamin D Rezeptor | Vitamin D | Entwicklung und Funktion der Mastzelle. Hemmung der Mastzellaktivität |

| Cannabinoid CB2 Rezeptor | 2-Arachidonoyl-glycerin, Anandamid | Unterdrückt die Mastzellaktivität |

| Peripherer Benzodiazepin-Rezeptor | ? | Hemmung der Mediatorfreisetzung |

| Chemokin-Rezeptoren | Chemokine | Mastzellmigration, Cytokin-Freisetzung ohne Degranulation |

| Cysteinyl-Leukotrien-Rezeptoren 1 und 2 | Leukotriene | Produktion von Cytokinen, Vermehrung der Mastzelle |

| Leptin-Rezeptor | Leptin | Autokrine/parakrine immunmodulierende Wirkungen |

| Nikotinischer Acetylcholin-Rezeptor | Acetylcholin | Potenzierung anaphylaktischer Reaktionen (?) |

| Protease-aktivierte Rezeptoren PAR1-4 | Serinproteasen (z.B. Trypsin, Tryptase) | Mastzellaktivierung, Mediatorfreisetzung (Histaminfreisetzung) |

| Mas-related genes MRGX2 | Substanz P, vasoaktive Darmpeptide, Cortistatin (CST), proadrenomedullin N-terminal peptide (PAMP), LL-37, PMX-53 und ß-Defensine | Nozizeption, Nebennierensekretion, Mastzelldegranulation |

Aktivierung und Mediatorfreisetzung

Wenn eine Mastzelle einen Angriff durch Fremdstoffe (Allergene) oder Parasiten feststellt oder mit anderen mastzellaktivierenden Reizen konfrontiert wird, setzt sie gespeicherte und auch frisch synthetisierte Botenstoffe frei. Insgesamt kennt man bisher über 200 Mastzellmediatoren [Molderings 2010]. Die Freisetzung ist erstaunlicher Weise nicht unbedingt ein unkontrolliertes Entleeren des gesamten Inhalts, sondern kann sehr selektiv erfolgen. Mastzellen können offenbar – an die Situation angepasst – auch ganz gezielt nur bestimmte Mediatoren freisetzen. Die Mediatorfreisetzung erfolgt je nach Art und Stärke des Reizes entweder langsam und kontinuierlich oder schlagartig. Bei langsamer Freisetzung durch schwache Reize scheint die Mastzelle intakt zu bleiben. Ist der Reiz stark genug, löst sich hingegen die Zellmembran auf und die Zelle zerfällt schlagartig. Die Granula werden hierbei freigesetzt und lösen sich allmählich auf. Das Ausstülpen der Granula (Körner) aus der Zelle heraus, sei es kontrolliert oder durch plötzlichen Zerfall der Mastzelle, nennt man Degranulation bzw. Mastzelldegranulation. [Orfanos 1966]

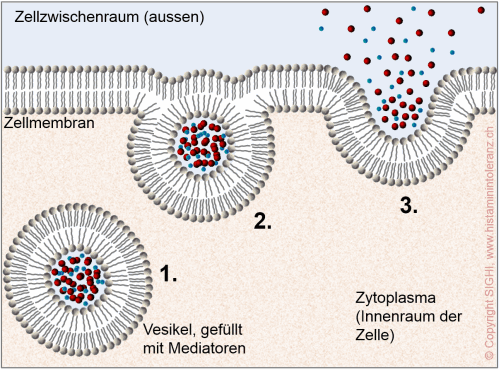

Schematische Zeichnung: Freisetzung von Mediatoren, die in Vesikeln (Bläschen) der Mastzellen eingeschlossen sind. Sowohl die Vesikel wie auch die Zelle werden durch eine flüssige Membran in Form einer Lipiddoppelschicht begrenzt. Die Membran der im Innern der Zelle liegenden Vesikel verschmilzt mit der Zellmembran und gibt so die darin gespeicherten Stoffe frei. Diese Art der Ausscheidung von Stoffen aus Zellen heraus nennt man allgemein Exozytose. Der genaue Mechanismus ist noch ungeklärt.

Video: Schlagartige Degranulation von Mastzellen unter dem Mikroskop.

Der stärkste Reiz, der eine schlagartige Freisetzung auslösen kann, sind Antikörper, die mit einem "Fremdkörper" verklumpt sind. Daneben gibt es aber auch chemische und physikalische Reize, welche die Mastzellen zu unspezifischer Freisetzung (d.h. ohne Antigen-Antikörper-vermittelte Immunreaktion) anregen können. Sie lösen eine pseudoallergische Reaktion aus (Pseudoallergie).

Die folgende schematische Abbildung zeigt den Unterschied zwischen einer echten allergischen Reaktion und einer Pseudoallergie: [Bildquelle: Wikipedia]

Bei einer echten Allergie (links) wird ein Allergen von den darauf passenden Antikörpern als körperfremder Eindringling erkannt. Wenn dieser Antigen-Antikörper-Komplex an einen entsprechenden Rezeptor auf der Oberfläche einer Mastzelle andockt, löst dies die Freisetzung von Histamin und anderen Mediatoren aus. Sie dienen als Signalüberträger (Botenstoffe), um im Körper eine Abwehrreaktion auszulösen.

Bei einer Pseudoallergie (rechts) ist kein Fremdkörper vorhanden, auf den das Immunsystem reagieren würde. Stattdessen wirkt ein Stoff (Histaminliberator) direkt auf die Mastzellen ein und hat die Eigenschaft, diese zur Histaminfreisetzung zu stimulieren. Es handelt sich nicht um eine Antigen-Antikörper vermittelte Reaktion, verläuft also ohne Beteiligung des Immunsystems. Das Resultat (Histaminausschüttung) ist aber dennoch das selbe. Das Histamin löst die gleichen Symptome aus wie bei einer echten allergischen Reaktion. In der Regel verläuft aber eine pseudoallergische Reaktion weniger heftig als eine allergische Reaktion. Der genaue Auslösemechanismus auf molekularer Ebene ist noch weitgehend unverstanden.

Auf der Seite Therapie > Ernährungsumstellung wird auf die Nahrungsmittel verwiesen, welche solche histaminliberierenden Stoffe enthalten. Auch viele Medikamentenwirkstoffe haben eine stark histaminliberierende Wirkung, so dass in vielen Fällen eine medikamentöse Behandlung die Ursache einer Histaminose ist. Die zu meidenden Wirkstoffe sind auf der Seite Therapie > Medikamente im Abschnitt "unverträgliche Medikamente" aufgelistet.

Einer der wichtigsten freigesetzten Mediatoren (Botenstoffe) ist Histamin. Die einzelnen Botenstoffe haben - je nach Art, Menge und Ort der Freisetzung - diverse Aufgaben im Kampf gegen Eindringlinge, wie z.B.:

- Erweiterung der Blutgefässe

- Erhöhung der Blutgefässdurchlässigkeit

- Verengung der Bronchien (=Bronchokonstriktion)

- Entzündungsreaktion

- Darmentleerung (Durchfall)

- Anlocken von weiteren Mastzellen und anderen Abwehrzellen zur Verstärkung. Die angelockten Mastzellen werden ebenfalls aktiviert und schütten zusätzlich Botenstoffe aus (Signalverstärkung).

Nebst der schlagartigen Freisetzung durch Immunreaktionen gibt es noch eine grosse Zahl von Stoffen und anderen Reizen, welche die Mastzellen über andere, noch ungeklärte Freisetzungsmechanismen zu einer unspezifischen Freisetzung (d.h. ohne Immunreaktion) anregen können. (Ein nicht-immunologischer Mechanismus wird vorgeschlagen von: [Sudo et al. 1996; Gao et al. 2010; Gao et al. 2012].)

Chemische Auslöser nennen wir Liberatoren (von "liberare" = befreien) oder genauer: Mastzellmediatorliberatoren, Liberatoren von Mastzellmediatoren. Häufig verwenden wir auch die Bezeichnung "Histaminliberatoren", wegen der dominierenden Rolle von Histamin bei der Auslösung von Symptomen. Eine solche unspezifische Freisetzung erfolgt meist eher langsam und kontinuierlich ohne vollständige Degranulation [Mastcellmaster] und ist darum weniger heftig als bei der Immunreaktion. Diese unspezifische Freisetzung wird nur relevant für Personen mit einer körperlichen Prädisposition (z.B. Mastzellaktivierungserkrankungen) oder bei einer übermässigen Exposition gegenüber den auslösenden Umweltfaktoren.

Die freigesetzten Mediatoren gelangen zuerst einmal nur in die Zwischenräume zwischen den Zellen, wo Lymphflüssigkeit zirkuliert, und verteilen sich so im Gewebe. Sie binden sich dort an ihre spezifischen Rezeptoren auf den Oberflächen der umliegenden Zellen. Die Mediatoren werden nach ihrer Freisetzung rasch wieder abgebaut, noch bevor sie ins Lymphsystem oder in die Blutbahn gelangen können. Erst wenn die freigesetzte Menge so stark angestiegen ist, dass die lokale Bindungs- und Abbaukapazität erschöpft ist, können Mediatoren ins Blut gelangen. Das erschwert die Diagnose, weil die Mediatoren in einzelnen Organen bereits Beschwerden verursachen können, ohne dass sie im Blut nachweisbar sind.

Die wichtigsten Symptome auslösenden Mastzellmediatoren [Valent et al. 2012, Tab.1]:

| Mediator | Symptome |

|---|---|

| Histamin | Kopfschmerzen, niedriger Blutdruck, Urticaria (mit oder ohne angioödem), Juckreiz, Durchfall |

| Prostaglandin D2 (PGD2) | Schleimproduktion, Verengung der Bronchien, Blutgefässdurchlässigkeit |

| Plättchenaktivierender Faktor (PAF) | Krämpfe, Lungenödem, Urticaria, Verengung der Bronchien, niedriger Blutdruck, Herzrhythmusstörungen |

| Zytokine (proinflammatorische) | Lokale Entzündung, Ödembildung, Leukozytenmigration |

| LTC4 und LTD4 | Schleimproduktion, Ödembildung, Blutgefässdurchlässigkeit |

| Chemokine | Akute Entzündung und Leukozytenaktivierung, Leukozytenanlockung |

| Tryptase | Gefässwandaktivierung mit anschliessender Entzündung |

Geführter Rundgang: Weiter zur Seite

Mastzellerkrankungen > Krankheitsmechanismus

Quellenangaben

Tipp: Der "zurück"-Button Ihres Browsers bringt Sie zur vorherigen Stelle zurück.

| G | Zurück zur vorherigen Stelle |

|---|---|

| Gao et al. 2012 | Gao ZG, Wei Q, Jayasekara MP, Jacobson KA.: "The role of P2Y(14) and other P2Y receptors in degranulation of human LAD2 mast cells.". Purinergic Signal. 2012 Jul 24. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22825617 |

| Gao et al. 2010 | Gao ZG, Ding Y, Jacobson KA.: "P2Y(13) receptor is responsible for ADP-mediated degranulation in RBL-2H3 rat mast cells.". Pharmacol Res. 2010 Dec;62(6):500-5. Epub 2010 Sep 8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20813187 |

| M | Zurück zur vorherigen Stelle |

| Mastcellmaster | T.C. Theoharides. "Molecular Immunopharmacology and Drug discovery Laboratory". https://mastcellmaster.com/research.php (12.06.2012) |

| Molderings 2010 | Molderings GJ.: "Mast cell function in physiology and pathophysiology." BIOTREND Reviews 2010; 5: 1–9. Nicht mehr abrufbar: https://www.biotrend.com/download/BTReview_Jan2010_Mastcell.pdf https://www.researchgate.net/publication/256120760_Mast_cell_function_in_physiology_and_pathophysiology Frei zugänglicher Artikel. Erklärt die Funktion der Mastzellen. Listen mit Rezeptoren, Rezeptorantagonisten und -agonisten, Mastzellmediatoren, Folgeerkrankungen |

| O | Zurück zur vorherigen Stelle |

| Orfanos 1966 | C. Orfanos: "Mastzelle und Mastzelldegranulation". Klinische Wochenschrift, 15. Oktober 1966, Volume 44, Issue 20, pp 1177-1182. https://link.springer.com/article/10.1007/BF01742094 Elektronenmikroskopische Beobachtungen an Gewebe-Mastzellen unterschiedlicher Herkunft und Vorbehandlung |

| S | Zurück zur vorherigen Stelle |

| Sudo et al. 1996 | Sudo N, Tanaka K, Koga Y, Okumura Y, Kubo C, Nomoto K.: "Extracellular ATP activates mast cells via a mechanism that is different from the activation induced by the cross-linking of Fc receptors". J Immunol. 1996 May 15;156(10):3970-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8621938 |

| V | Zurück zur vorherigen Stelle |

| Valent et al. 2012 | Valent P, Akin C, Arock M, Brockow K, Butterfield JH, Carter MC, Castells M, Escribano L, Hartmann K, Lieberman P, Nedoszytko B, Orfao A, Schwartz LB, Sotlar K, Sperr WR, Triggiani M, Valenta R, Horny HP, Metcalfe DD.: "Definitions, criteria and global classification of mast cell disorders with special reference to mast cell activation syndromes: a consensus proposal". Int Arch Allergy Immunol. 2012;157(3):215-25. Epub 2011 Oct 27. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22041891 (Propose a global unifying classification of all MC disorders and pathologic MC reactions. This classification includes three types of 'MCA syndromes' (MCASs), namely primary MCAS, secondary MCAS and idiopathic MCAS. MCA is now defined by robust and generally applicable criteria, including (1) typical clinical symptoms, (2) a substantial transient increase in serum total tryptase level or an increase in other MC-derived mediators, such as histamine or prostaglandin D(2), or their urinary metabolites, and (3) a response of clinical symptoms to agents that attenuate the production or activities of MC mediators.) |

| W | Zurück zur vorherigen Stelle |

| Wu 2015 | Wu H, Zeng M, Cho EY, Jiang W, Sha O: "The Origin, Expression, Function and Future Research Focus of a G Protein-coupled Receptor, Mas-related Gene X2 (MrgX2)." Prog Histochem Cytochem. 2015 Jun 8. pii: S0079-6336(15)00014-5. doi: 10.1016/j.proghi.2015.06.001. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26106044 "MRGX2 wird in den kleinen Neuronen der sensorischen Ganglien und in Mastzellen exprimiert. Es kann mit einer Reihe von Faktoren und Genen (Peptid Substanz P, gefässaktives Darmpeptid, Cortistatin (CST), Proadrenomedullin N-terminales Peptid (PAMP), LL-37, PMX-53 und ß-Defensinen) zusammenwirken. MRGX2 ist beteiligt an Nozizeption (Empfinden mechanischer, chemischer und thermischer Reize), Nebennieren-Sekretion und Mastzelldegranulation. Die neuere Forschung an MrgX2 bietet Einblicke in seine Rolle bei der Schmerzempfindung und antimikrobiellen Aktivitäten." |

| Y | Zurück zur vorherigen Stelle |

| Yip et al. 2014 | Yip KH, Kolesnikoff N, Yu C, Hauschild N, Taing H, Biggs L, Goltzman D, Gregory PA, Anderson PH, Samuel MS, Galli SJ, Lopez AF, Grimbaldes-ton MA: "Mechanisms of vitamin D3 metabolite repression of IgE-depen-dent mast cell activation." J Allergy Clin Immunol. 2014 May;133(5):1356-64, 1364.e1-14. doi: 10.1016/j.jaci.2013.11.030. Epub 2014 Jan 22. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24461581 Frei zugänglicher Artikel. Vitamin D3 hemmt mittels Bindung an Vitamin D-Rezeptoren die IgE-vermittelte Mastzellaktivierung in vitro und in vivo (epikutan). Dieser Mechanismus kann die antientzündliche Wirkung dieses Vitamins erklären. |

| Yip et al. 2015 | Kwok-Ho Yip, PhD, Natasha Kolesnikoff, PhD, Chunping Yu, BSc, Nicholas Hauschild, BSc, Houng Taing, BSc, Lisa Biggs, BSc, David Goltzman, MD, Philip A. Gregory, PhD, Paul H. Anderson, PhD Michael S. Samuel, PhD, Stephen J. Galli, MD, Angel F. Lopez, PhD and Michele A. Grimbaldeston, PhD: "Vitamin D3 represses IgE-dependent mast cell activation via mast cell-CYP27B1 and -vitamin D receptor activity" J Allergy Clin Immunol. Author manuscript; available in PMC 2015 May 1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4154631/ Frei zugänglicher Artikel. "Mechanistic explanation for the anti-inflammatory effects of vitamin D3 on mast cell function by demonstrating that mast cells can actively metabolize 25OHD3 to dampen IgE-mediated mast cell activation in vitro and in vivo." |

| Yu et al. 2014 | Yu Y, Blokhuis BR, Garssen J, Redegeld FA: "Non-IgE mediated mast cell activation." Eur J Pharmacol. 2015 Jul 8. pii: S0014-2999(15)30144-8. doi: 10.1016/j.ejphar.2015.07.017. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26164792 "There is a plethora of stimuli, such as IgG, complement components, TLR ligands, neuropeptides, cytokines, chemokines and other inflammatory products, that can directly trigger mast cell degranulation, cause selective release of mediators, and stimulate proliferation, differentiation and/or migration. Moreover, some of these stimuli have a synergic effect on the IgE-mediated mast cell activation. [...] In this review, we discuss current knowledge on non-IgE stimuli for (human) mast cells." |

![[Logo MCAD]](../pics/logo_mcas_160x160_bkg045552.png)

![Schematischer Vergleich von Allergie und Pseudoallergie. [Quelle: Wikipedia. Urheber: Dr. Jürgen Groth] [Allergie versus Pseudoallergie]](../pics/allergie-pseudoallergie.png)