Ernährungsumstellung

Seitenübersicht:

Zusammenfassung:

Indikation:

Beim Vorliegen von typischen Symptomen und einer Anamnese, die auf ein Mastzellmediatorsyndrom hindeuten könnten, sollte auf jeden Fall die hier beschriebene Diät konsequent für eine begrenzte Zeitdauer ausprobiert werden, um auszutesten, ob man darauf anspricht oder nicht.

Was ist verträglich / unverträglich?

Zu meiden sind alle Nahrungsmittel mit Histaminpotential:

- Am wichtigsten ist das Meiden von Histaminliberatoren (Liberatoren von Mastzellmediatoren).

- Auch histaminreiche Nahrungsmittel können über die Histaminrezeptoren die Mastzellen zur Ausschüttung von noch mehr Histamin anregen.

- Andere biogene Amine nebst Histamin können manchmal ebenfalls Symptome auslösen, indem sie als konkurrierende Substrate der DAO den Histaminabbau blockieren. Einzelne biogene Amine haben zudem histaminähnliche Wirkung.

- Auch Hemmstoffe der (Hist-)Amin abbauenden Enzyme (DAO-Hemmer, HNMT-Hemmer, MAO-Hemmer) können sich ungünstig auswirken.

Lebensmittel-Verträglichkeitsliste

Die Liste zeigt, welche Zutaten bei MCAD unverträglich sein können.

![]() SIGHI-Lebensmittelliste DE, alphabetisch, in Kategorien unterteilt (2 MB).

SIGHI-Lebensmittelliste DE, alphabetisch, in Kategorien unterteilt (2 MB).

Quellenangaben: [SIGHI.2]

Andere Sortierreihenfolgen, zusätzliche Unverträglichkeiten (Gluten, Laktose) sowie Übersetzungen in andere Sprachen: siehe Downloads

Die Bewertung gilt nur für das reine Grundnahrungsmittel OHNE unverträgliche Zutaten oder Zusatzstoffe. Achten Sie immer auf die Zutatenliste, selbst dort wo Sie keine Zusatzstoffe erwarten würden!

Vorgehensweise

Nun gilt es, mit folgendem Vorgehen Ihre individuelle Verträglichkeit zu ermitteln:

- Differenzialdiagnostik durch den Allergologen: Noch vor dem Beginn experimenteller Diäten sollte zuerst einmal abgeklärt werden, ob noch weitere Allergien, Unverträglichkeiten oder sonstige Erkrankungen vorliegen. Bleiben diese unerkannt, hat man mit dieser Eliminationsdiät alleine nur wenig bis keinen Erfolg.

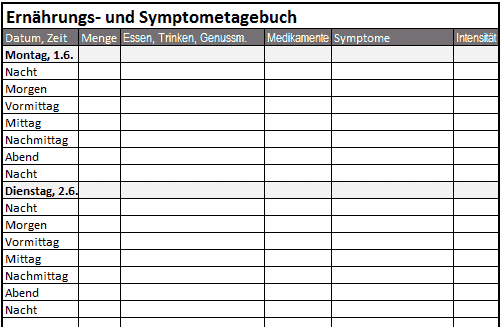

- Diagnostische Eliminationsdiät: Am zuverlässigsten gelangt man zum Ziel, wenn man mit einer minimalen Anzahl Nahrungsmittel beginnt (Kartoffel-Reis-Diät), und sich Schritt für Schritt seine individuelle Diät aufbaut. Führen Sie nach dem Abklingen Ihrer Symptome weitere besonders gut verträgliche Zutaten hinzu, eins nach dem andern (gemäss unserer Lebensmittel-Verträglichkeitsliste, siehe weiter unten). Halten Sie die Eliminationsdiät zunächst ungefähr während vier bis sechs Wochen konsequent ein, bis die Symptome auf ein stabil niedriges Niveau abgeklungen sind. Es empfiehlt sich, ein Ernährungs- und Symptomtagebuch zu führen:

- Provokationstests: Um zur Bestätigung der Diagnose deutliche Unverträglichkeitsreaktionen zu provozieren, werden wieder unverträgliche Grundnahrungsmittel aus verschiedenen Nahrungsmittelgruppen (Fleischzubereitungen, Milchprodukte, Gemüse, Früchte, Zusatzstoffe etc.) konsumiert, bis dem Patienten das Resultat deutlich genug ist.

Vorsicht: Bei Anaphylaktikern diesen Schritt weglassen oder ärztlich überwachen, Notfallmedikamente griffbereit! - Therapeutische Eliminationsdiät: Wiederaufbau einer möglichst abwechslungsreichen, ausgewogenen Ernährung, indem man ungefähr alle zwei Tage eine neue Zutat wieder einführt und diese idealerweise zu drei aufeinander folgenden Hauptmahlzeiten konsumiert. Nehmen die Symptome wieder zu, lässt man die zuletzt eingeführten Zutaten wieder weg. Die auf diese Weise ermittelte therapeutische Eliminationsdiät muss dauerhaft eingehalten werden.

In möglichst jeder Mahlzeit sollte aus jeder der drei folgenden Kategorien mindestens ein Lebensmittel enthalten sein:- Proteine: Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Eigelb, Hanfsamen, ...

- Stärke: Kartoffeln, Getreideprodukte aus Dinkel, Reis, Mais, Hirse, ...

- Gemüse, Salat, Früchte

- Medikamentöse Unterstützung: Je nach Schweregrad ist zusätzlich zur Eliminationsdiät oft eine Kombination von Arzneimittelwirkstoffen notwendig, um völlige Beschwerdefreiheit zu erlangen und um die Lebensqualität weiter zu steigern. Das Ansprechen auf die Medikation bestätigt ebenfalls die Verdachtsdiagnose. Weil die Phase 4 (Wiederaufbau einer vielfältigen Ernährung) meist ein jahrelanger Lernprozess ist, macht es Sinn, mit der Medikation schon während des Aufbaus einer vielfältigen Ernährung zu beginnen. Die Diät sollte unbedingt als Hauptteil der Therapie beibehalten und nicht durch die Medikation ersetzt werden.

Die versuchsweise Ernährungsumstellung wie auch die Interpretation der Ergebnisse erfolgen am besten begleitet durch einen Arzt oder eine Ernährungsberaterin. Anschliessend sollte unbedingt im Rahmen einer professionellen Ernährungsberatung ein möglichst ausgewogener Diätplan erarbeitet werden. Das Allergiezentrum Schweiz führt eine Liste mit diplomierten Ernährungsberaterinnen HF/FH, die einen Fortbildungskurs zum Thema Nahrungsmittelallergien und -intoleranzen absolviert haben.

Wissenswertes

Diät

Mit "Diät" ist nicht eine Kalorienreduktionsdiät zur Gewichtsabnahme gemeint, sondern eine Krankenkost, bei der bestimmte Zutaten aus medizinischen Gründen eingeschränkt oder ganz weggelassen werden (Eliminationsdiät, Auslassdiät), bei insgesamt normalen Portionengrössen.

Verdrängungsphase überwinden

Verdrängen Sie die Krankheit nicht mehr länger, auch wenn Sie so etwas Mühsames nicht haben wollen! Es wird nicht von selbst irgendwann besser werden. Sie ersparen sich unnötige Leidenszeit, wenn Sie es trotz (oder gerade wegen) Erschöpfung und Antriebslosigkeit jetzt anpacken! Sobald Sie mit der Ernährungsumstellung begonnen haben, werden Ihre Kräfte rasch zurückkehren, so dass Ihnen die Umsetzung leichter fallen wird, als Sie sich das in Ihrem jetzigen Zustand vorstellen können.

Lernprozess

Zu Beginn wird Ihnen alles noch unendlich kompliziert und einschränkend vorkommen. Mit zunehmender Erfahrung und Routine wird sich das massiv bessern. Sie werden auf der Suche nach Essbarem sogar den Speiseplan um zuvor unbekannte Leckereien erweitern. Freuen Sie sich auf diese Entdeckungen und auf das zurückgewonnene Wohlbefinden!

Toleranzschwelle individuell und schwankend

Die Toleranzschwelle ist stark abhängig vom individuellen Schweregrad und von zahlreichen Umweltfaktoren wie z.B. Stress, Anstrengung, Allergenkontakt, Luftschadstoffe, Wetterlagen etc. beeinflusst.

Als weitere Schwierigkeit kommt hinzu, dass auch der Histamingehalt in Lebensmitteln sehr variabel ist. Die Symptome können beim gleichen Gericht einmal auftreten und ein anderes Mal nicht.

Verträglichkeit schwer einschätzbar

Einigen Histaminliberatoren ist es sehr schwer anzumerken, dass man sie nicht verträgt, weil deren chronische Wirkung um mehrere Stunden zeitverzögert einsetzt. Teils zeigt sich sogar erst nach wiederholter Einnahme von Liberatoren an mehreren aufeinander folgenden Tagen, dass schleichend Symptome einsetzen, die womöglich erst nach striktem Meiden sämtlicher Liberatoren innert Tagen langsam abklingen. Je nach individueller Veranlagung können das ganz subtile Symptome sein, welche das Hirn auf Grund ihrer Art und dem zeitlichen Abstand zur Einnahme nicht mit der Nahrungsaufnahme in Verbindung zu bringen vermag, und daher auch nicht imstande ist, ein Vermeidungsverhalten zu entwickeln.

Langsame Abnahme der Empfindlichkeit

Oft kommt es vor, dass bestimmte Nahrungsmittel zu Beginn der Diät mit einem noch gereizten Darm erst mässig, einige Wochen später aber bereits besser vertragen werden. Deshalb kann man es wagen, einmal als unverträglich ermittelte Nahrungsmittel nach einigen Monaten erneut auszutesten.

Ergänzende Informationen

Zusätzliche Informationen erhält man auf der Seite Therapie > Verträglichkeit.

Die Seite Therapie > Küchentipps enthält Ratschläge, die für den Therapieerfolg entscheidend sein können!

Auch die Liste der unverträglichen Medikamente sollte man konsultieren.

Mögliche Gründe für ausbleibenden Therapieerfolg

- Gut eingestellte medikamentöse Unterstützung erforderlich

- Ernährungsunabhängige Daueraktivierung von Mastzellen

- Unerkannte Diätfehler

- Ungenügende Diätvorschrift

- Falsche Deklaration, Qualitätsmängel

- Zusätzliche Unverträglichkeiten, Allergien oder weitere Erkrankungen

- Salicylat- / Benzoat-Unverträglichkeit

- FODMAPs-Diät beim Reizdarmsyndrom

- Laktosearme Ernährung bei Milchzucker-Unverträglichkeit (Lactoseintoleranz)

- Fruktosearme Ernährung bei Fruchtzucker-Unverträglichkeit (Fructoseintoleranz)

Indikation: Wann ist eine Ernährungsumstellung ratsam?

Bei MCAD und insbesondere beim MCAS ist eine Eliminationsdiät sowohl eine der wichtigsten Diagnosemöglichkeiten wie auch die wichtigste Therapie. Beim Vorliegen von Symptomen und einer Anamnese, die auf ein Mastzellmediatorsyndrom hindeuten könnten, sollte auf jeden Fall die hier beschriebene Diät konsequent für eine begrenzte Zeitdauer ausprobiert werden, um auszutesten, ob man darauf anspricht oder nicht. Ob man darauf anspricht, kann nur herausgefunden werden, indem man diese Auslassdiät versuchsweise durchführt. Man kann derzeit noch nicht mittels Labordiagnostik oder anderen Diagnosemethoden testen, ob die Diät Erfolg haben wird.

Mögliche Gründe für das Nichtansprechen auf die Diät sind weiter unten erläutert.

Zu eliminierende Nahrungsmittel

Warum sind bestimmte Nahrungsmittel unverträglich?

Auf den Seiten Mastzellerkrankungen > Krankheitsmechanismus und Mastzellerkrankungen > Histaminstoffwechsel wurden die Mechanismen erklärt, wie es zu Symptomen kommen kann. Daraus abgeleitet müssen diejenigen Nahrungsmittel mit Histaminpotential gemieden werden:

- Am wichtigsten ist das Meiden von Histaminliberatoren (Liberatoren von Mastzellmediatoren).

- Auch histaminreiche Nahrungsmittel können über die Histaminrezeptoren die Mastzellen zur Ausschüttung von noch mehr Histamin anregen.

- Andere biogene Amine nebst Histamin können manchmal ebenfalls Symptome auslösen, indem sie als konkurrierende Substrate der DAO den Histaminabbau blockieren. Einzelne biogene Amine haben zudem histaminähnliche Wirkung.

- Auch Hemmstoffe der (Hist-)Amin abbauenden Enzyme (DAO-Hemmer, HNMT-Hemmer, MAO-Hemmer) können sich ungünstig auswirken.

Lebensmittelliste: Was ist verträglich / unverträglich?

Welche Nahrungsmittel und Zusatzstoffe im konkreten Einzelfall zu meiden sind, ist bei MCAD sehr viel schwieriger zu beantworten als bei anderen Unverträglichkeiten. Der Übergang zwischen verträglich und unverträglich ist fliessend, vom individuellen Schweregrad, von der konsumierten Menge und teils auch von der Frische abhängig, so dass keine scharfe Abgrenzung möglich ist. Auch ist die Verträglichkeit ein Stück weit individuell und von vielen Faktoren abhängig (siehe Abschnitt "Was man vor Beginn der Diät wissen muss"). Deshalb müssen nicht alle Betroffenen die genau gleiche und gleich strikte Diät einhalten. Das auf dieser Seite vorgestellte Vorgehen ermöglicht es, möglichst gezielt die richtige, individuell abgestimmte Diät zu ermitteln.

Symptome sollten so gut wie möglich vermieden werden. Die Symptome stellen nicht bloss eine vorübergehende Befindlichkeitsstörung dar, sondern während dem Auftreten von Symptomen ist der Körper auch einem erhöhten Risiko von bleibenden Schäden und Folgeerkrankungen ausgesetzt. Bei einem kleinen Teil der Betroffenen, die anfällig für anaphylaktoide Reaktionen sind, besteht zudem das Risiko eines anaphylaktoiden oder anaphylaktischen Schocks, der schlimmstenfalls tödlich enden kann.

Wichtig: Es ist nicht möglich, eine Verträglichkeitsliste zu erstellen, die für alle Betroffenen gleichermassen gültig ist. Abhängig von der Art der Mastzellaktivierung und eventuellen weiteren körperlichen Störungen (z.B. des Histaminstoffwechsels) reagieren wohl nicht alle auf die gleichen Lebensmittel gleich stark. Im Abschnitt "Toleranzschwelle") werden weitere Gründe genannt, warum die Grenze zwischen verträglich und unverträglich nicht immer gleich verlaufen muss. Grundsätzlich gilt: Sie dürfen alles essen, auch die hier als "unverträglich" bezeichneten und die in der Liste nicht genannten Lebensmittel, solange Sie damit beschwerdefrei leben können.

Lebensmittel-Verträglichkeitsliste

![]() SIGHI-Lebensmittelliste DE, alphabetisch, in Kategorien unterteilt (2 MB)

SIGHI-Lebensmittelliste DE, alphabetisch, in Kategorien unterteilt (2 MB)

Quellenangaben: [SIGHI.2]

Diese Liste gibt es in mehreren Varianten: Andere Sortierreihenfolgen, zusätzliche Unverträglichkeiten (Laktose, Gluten) sowie Übersetzungen in andere Sprachen. Siehe Downloads

Diese Lebensmittelliste ist trotz ihrer Ausführlichkeit ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Unfehlbarkeit. Weitere Hinweise nehmen wir gerne entgegen. Die Liste enthält – soweit bekannt – auch die Angaben, ob sie Histamin oder andere biogene Amine enthalten, Liberatoren oder DAO-Hemmer sind. Dies beeinflusst die Art der Symptome

Die Bewertung gilt nur für das reine Grundnahrungsmittel OHNE unverträgliche Zutaten oder Zusatzstoffe. Achten Sie immer auf die Zutatenliste, selbst dort wo Sie keine Zusatzstoffe erwarten würden!

Beispiele:

- Reiner Rahm / reine Sahne wäre gut verträglich. Bei den meisten Rahmsorten im Supermarkt findet man aber, wenn man das Kleingedruckte auf der Verpackung gründlich durchsucht, unverträgliche Zusatzstoffe wie z.B E410 (Johannisbrotkernmehl) oder E407 (Carrageen).

- Reiner Alkoholessig (=Branntweinessig, Weingeistessig) wäre gut verträglich. Die meisten Alkoholessig-Produkte enthalten jedoch unverträgliche Zusatzstoffe (Konservierungsstoffe, Farbstoffe) wie z.B. E202 (Kaliumsorbat).

- Reiner Rooibos-Tee wäre verträglich. Die meisten mit "Rooibos" angeschriebenen Teesorten entpuppen sich aber beim Lesen der Zutatenliste als Mischungen von Rooibos mit weiteren, meist unverträglichen Zutaten und Aromen.

- Karottensaft und auch viele Früchtequarks wären im Prinzip gut verträglich, enthalten aber fast immer Zitronensaftkonzentrat (ein Histaminliberator).

- ...

Keine Mangelernährung

Bei der hier vorgestellten Diät müssen aus allen Lebensmittelkategorien zahlreiche Lebensmittel weggelassen werden. Jedoch gibt es in jeder Kategorie trotzdem noch sehr viele Lebensmittel, die verträglich sind. Keine Nahrungsmittelkategorie muss vollständig gemieden werden. Daher besteht weiterhin die Möglichkeit, sich gesund und ausgewogen zu ernähren, ohne dass ein lebensnotwendiger Nahrungsbestandteil fehlen würde. Voraussetzung ist natürlich, man weiss, worauf zu achten ist, oder man konsultiert eine Ernährungsberatung. Auch Personen, die nicht von einer MCAD betroffen sind, sowohl Gesunde wie auch Kranke (z.B. Personen mit noch unklarer Diagnose oder nicht betroffene Familienmitglieder), dürfen sich bedenkenlos so ernähren, wie hier beschrieben, solange auf Ausgewogenheit geachtet wird. Diese Diät besteht aus ganz normalen, unveränderten Lebensmitteln (im Gegensatz zu anderen Diäten, wo Speziallebensmittel mit verändertem Nährwert (z.B. kalorienreduziert, ohne Laktose, ohne Gluten) eingesetzt werden). Auch für Nichtbetroffene ist Histamin kein lebensnotwendiger Nahrungsbestandteil, sondern ebenfalls ein unerwünschtes Stoffwechselprodukt, welches entgiftet und ausgeschieden werden muss. Eine histaminarme Diät schadet folglich niemandem. (Andere notwendige Diäten, z.B. wegen Allergien oder Unverträglichkeiten, müssen selbstverständlich weiterhin beibehalten werden.)

Vorgehen bei der Ernährungsumstellung

Um herauszufinden, ob man grundsätzlich auf die hier beschriebene Eliminationsdiät (=Auslassdiät) anspricht und wie strikt diese im Einzelfall eingehalten werden muss, empfiehlt sich folgendes Vorgehen in fünf Schritten:

Die fünf Phasen der Auslassdiät

1) Differenzialdiagnostik durch den Allergologen

Viele Betroffene haben nebst ihrer MCAD noch weitere Allergien oder Unverträglichkeiten. Bleiben diese unerkannt, hat man mit dieser Eliminationsdiät alleine nur wenig bis keinen Erfolg. Um eine deutliche Besserung zu erzielen, müssen gleichzeitig auch etwaige andere Erkrankungen erkannt und richtig therapiert werden. Deshalb sollte am besten noch vor dem Beginn experimenteller Diäten zuerst einmal abgeklärt werden, ob noch weitere Allergien, Unverträglichkeiten oder sonstige Erkrankungen vorliegen.

2) Diagnostische Eliminationsdiät (4-6 Wochen)

Eine diagnostische Eliminationsdiät (Auslassdiät) ist die derzeit aussagekräftigste Methode, um zu prüfen, ob eine Person auf Histamin und/oder auf Histaminliberatoren (genauer: Liberatoren von Mastzellmediatoren) reagiert und deshalb eine entsprechende Diät einhalten sollte. Dabei stellen sich jedoch einige Schwierigkeiten:

- Die Diät ist sehr aufwändig und lässt sich nicht so leicht verstehen und umsetzen wie andere Diäten.

- Nicht alle Histamin-Empfindlichen reagieren gleich. Bei Histamin-Intoleranz reagiert man vorwiegend auf Histamin (d.h. auf Fermentiertes, Gereiftes, Verderbliches) und nicht so sehr auf Histaminliberatoren. Beim MCAS hingegen reagiert man auch auf zahlreiche Liberatoren. Während man auf Histamin schon innerhalb der ersten Stunde nach Beginn der Nahrungsaufnahme rasch reagiert, kann bei den Liberatoren eine recht heterogene und zeitlich stark verzögerte Symptomatik beobachtet werden. Manchmal zeigen sich Symptome noch nicht nach einmaliger Einnahme eines Auslösers, sondern addieren sich schleichend über Tage hinweg auf, wenn an mehreren aufeinander folgenden Mahlzeiten etwas Unverträgliches konsumiert wurde. Auch das Abklingen kann viele Stunden oder Tage dauern. Das macht es ausserordentlich schwierig, das Auftreten (oder das chronische Andauern) von Beschwerden bestimmten Mahlzeiten oder sogar einzelnen Zutaten zuzuordnen.

- Die Empfindlichkeit ist nicht immer einheitlich reproduzierbar, sondern abhängig von der Tagesform, beeinflusst z.B. durch Stress und weitere Umweltfaktoren.

- Wie strikt man die Diätvorschrift befolgen muss, ist sehr individuell und hängt stark vom Schweregrad ab. Für die Ausgestaltung der Diät im Detail sollte man sich folglich nicht an irgendwelchen Verträglichkeitslisten orientieren, sondern an den individuellen Erfahrungen des Betroffenen.

Falls man permanent unter Symptomen leidet, merkt man den meisten Zutaten nicht an, dass sie Symptome auszulösen vermögen. Erst im symptomfreien Zustand kann man die Verträglichkeit von Lebensmitteln deutlich genug einschätzen. Deshalb sollten zu Beginn konsequent nur die besonders gut verträglichen Lebensmittel konsumiert werden, bis die Symptome merklich abgeklungen sind und sich auf einem stabilen Niveau eingependelt haben (nicht alle erreichen mit der Diät ein vollständiges Abklingen).

Am zuverlässigsten gelangt man zum Ziel, wenn man mit einer minimalen Anzahl Nahrungsmittel beginnt, und sich Schritt für Schritt seine individuelle Diät aufbaut. Beginnen Sie zunächst nur mit einer Reis-Diät: Führen Sie sich den ganzen Tag ausschliesslich Wasser, Reis und Kochsalz (Stein- oder Siedesalz ohne Jod und ohne Fluorid) zu, ansonsten keinerlei Gewürze, Brühwürfel oder andere Zutaten! Führen Sie nach dem Abklingen Ihrer Symptome die Kartoffeln wieder ein (zu Beginn noch geschält und gewässert). Diese Kartoffel-Reis-Diät sollte nur 2 bis 5 Tage notwendig sein. Sie sollte keinesfalls länger als 7 Tage eingehalten werden (ausser es wird von einer Fachperson angeordnet und begleitet), weil sonst Mangelernährung droht. Anschliessend fügt man Schritt für Schritt einzelne weitere besonders gut verträgliche Zutaten hinzu (gemäss unserer Lebensmittel-Verträglichkeitsliste, siehe weiter unten).

Eine erste markante Besserung des Befindens sollte normalerweise schon in den ersten zwei Tagen auffallen. Weitere Fortschritte können aber Wochen bis Monate beanspruchen.

Halten Sie die Eliminationsdiät zunächst ungefähr während vier bis sechs Wochen konsequent ein, bis die Symptome auf ein stabil niedriges Niveau abgeklungen sind. Erst die unten beschriebene Provokationsphase liefert jedoch die Bestätigung, dass wirklich die vermuteten Auslöser für die Symptome verantwortlich sind.

Diese Ernährungsexperimente sollten von Anfang an, oder spätestens wenn es nicht auf Anhieb gelingen sollte, auf diese Weise ohne fremde Hilfe wieder eine vollwertige Ernährung aufzubauen, von einer auf Unverträglichkeiten spezialisierten Ernährungsberaterin / Diätassistentin begleitet werden.

Es empfiehlt sich, ein Ernährungs- und Symptomtagebuch zu führen:

Ernährungs- und Symptometagebuch führen

Schon mehrere Tage (oder sogar Wochen, wenn man es nicht eilig hat) vor dem Beginn der Ernährungsumstellung empfiehlt sich das Führen eines Ess- und Beschwerdetagebuches, in welches man einträgt, was man wann zu sich nimmt und wann welche Symptome in welcher Intensität auftreten.

Beispiel, wie ein Ernährungs- und Symptometagebuch aufgebaut sein könnte.

- Notieren Sie alles, was Sie Ihrem Körper in irgendeiner Form zuführen, wenn möglich mit einer ungefähren Mengenangabe:

- Speisen einschliesslich Vorspeise, Nachtisch, Zwischenverpflegung

- Getränke

- Medikamente, auch inhalative oder äusserlich angewendete

- Nahrungsergänzungsmittel, Stärkungsmittel

- Genussmittel

- Selbstgekochtes: Alle Zutaten auflisten. Auch Gewürze, Saucen, Garnitur etc. Auch die Zutaten in den Zutaten (z.B. das Verdickungsmittel in der Sahne, das Zitronensaftkonzentrat im Apfelquark etc.) sollten zumindest nachträglich eruierbar sein, z.B. indem Sie Hersteller und Produktname notieren.

- Fertigprodukte: Verpackungen oder mindestens die Zutatenlisten aufbewahren

- Zeitpunkt der Konsumation festhalten. Falls nicht frisch gekocht, auch eine Anmerkung zur Frische machen. Z.B. "vom Vortag"

- Art und Intensität der Beschwerden sowie wie der Zeitpunkt des Auftretens und wie lange sie andauern, sollten ebenfalls ersichtlich sein

3) Provokationstests

Eindeutig unverträgliche Grundnahrungsmittel aus verschiedenen Nahrungsmittelgruppen (Fleischzubereitungen, Milchprodukte, Gemüse, Früchte, Zusatzstoffe etc.) werden in dieser Phase wieder konsumiert. Wenn man auf die meisten dieser als unverträglich geltenden Lebensmittel reagiert (was manchmal erst nach mehrmaliger Einnahme der Fall ist!), kann man die Diagnose als bestätigt betrachten. Diese Phase dient somit noch nicht dem Wiederaufbau einer möglichst uneingeschränkten Ernährung, sondern ist immer noch Teil der Diagnose. Es geht darum, deutliche Reaktionen festzustellen. Der Patient braucht aber nicht alles gemäss einer Liste durchzutesten, sondern soll diese Phase für beendet erklären, sobald ihm das Resultat deutlich genug ist.

Wichtig ist auch der Lerneffekt der Provokationsphase: Nach erfolgreicher Diät will man schon sehr bald nicht mehr glauben, dass eine solche wirklich nötig ist, denn der motivierende Leidensdruck ist nun weg und man fühlt sich gesund. Nach den Provokationstests bleibt hingegen die schmerzhafte Erfahrung in Erinnerung, dass es eben doch nicht anders geht, als die Diät einzuhalten.

Vorsicht: Bei Patienten, die in der Vorgeschichte bereits einmal einen anaphylaktischen oder anaphylaktoiden Schock erlitten hatten, sollte man auf Provokationstests verzichten oder diese nur unter ständiger ärztlicher Überwachung durchführen und Notfallmedikamente bereit halten. Lebensbedrohliche Schocks können auch erst viele Stunden nach der Einnahme auftreten.

4) Wiederaufbau einer vielfältigen Ernährung, therapeutische Eliminationsdiät

Um einer Mangelernährung vorzubeugen, sollte man sich möglichst abwechslungsreich und ausgewogen ernähren. Allerdings können Verträglichkeitslisten nur als grobe Orientierungshilfe dienen beim Wiederaufbau einer möglichst vielfältigen Ernährung. Jeder Betroffene muss selbst austesten, welche Lebensmittel er bei seiner individuellen Verträglichkeit in welchen Mengen verträgt. Hierzu werden immer mehr Lebensmittel einzeln wieder in den Speiseplan aufgenommen und idealerweise an drei aufeinanderfolgenden Hauptmahlzeiten konsumiert. Treten erneut Symptome auf, merkt man sich dieses als unverträglich und stellt bis zum Abklingen der Symptome wieder auf die besonders gut verträglichen Lebensmittel um. Tauchen auch am Tag danach noch keine Symptome auf, kann man es als verträglich betrachten und ein weiteres Lebensmittel ausprobieren.

Die auf diese Weise ermittelte therapeutische Eliminationsdiät muss dauerhaft eingehalten werden, solange die Erkrankung besteht. Immerhin stellt sich auch bei den nicht heilbaren Formen der Histaminose meist mit der Zeit eine teilweise Besserung ein: Die chronischen Entzündungen klingen ab, die Nährstoffaufnahme über den Darm funktioniert wieder besser, der Körper erholt sich. Dadurch nimmt die Empfindlichkeit ab, und man verträgt wieder etwas mehr als zuvor.

Da die Verträglichkeit dosisabhängig ist, müssen unverträgliche Zutaten nicht unbedingt ganz gemieden werden. Oft sind sie ausreichend verträglich, wenn man sie in sehr kleinen Mengen kombiniert mit verträglichen Zutaten konsumiert.

Bei optimaler Nährstoffversorgung verträgt man die Nahrung tendenziell besser als bei Mangel- oder Fehlernährung. Gönnen Sie sich täglich mehrere ausgewogene Mahlzeiten, die Ihrem Körper alle benötigten Nährstoffe in ausreichender Menge und im richtigen Verhältnis zuführen. In möglichst jeder Mahlzeit sollte aus jeder der drei folgenden Kategorien mindestens ein Lebensmittel enthalten sein:

- Proteine: Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Eigelb, Hanfsamen, ...

- Stärke: Kartoffeln, Getreideprodukte aus Dinkel, Reis, Mais, Hirse, ...

- Gemüse, Salat, Früchte

5) Medikamentöse Unterstützung

Je nach Schweregrad reicht die Eliminationsdiät alleine oft nicht aus, um völlige Beschwerdefreiheit zu erlangen. Es stehen aber verschiedene Arzneimittel zur Verfügung, die entweder bei Bedarf oder auch dauerhaft während Jahren eingenommen werden können, um die Lebensqualität weiter zu steigern. Typischerweise werden mehrere sich ergänzende Wirkstoffe in Kombination benötigt.

Ob man auf die bei MCAD geeigneten Arzneimittel wie erwartet anspricht, stellt gleichzeitig einen weiteren wichtigen Aspekt der Diagnosestellung dar und zeigt, ob man auf dem richtigen Weg ist.

Weil die Phase 4 (Wiederaufbau einer vielfältigen Ernährung) meist ein jahrelanger Lernprozess ist, macht es Sinn, mit der Medikation schon während des Aufbaus einer vielfältigen Ernährung zu beginnen. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass sich unter dieser Medikation die Verträglichkeit von Lebensmitteln nicht mehr gleich gut beurteilen lässt wie ohne Medikamente. Oft kann dank Medikamenten die Diät ein kleines bisschen weiter gelockert werden. Trotzdem können Medikamente die Diät nicht ersetzen, sondern die Diät sollte unbedingt als Hauptteil der Therapie beibehalten werden.

Mögliche Gründe für ausbleibenden Therapieerfolg

Falls es auch unter der strikten Eliminationsdiät nicht gelingen sollte, einen beschwerdefreien Zustand zu erreichen und aufrecht zu erhalten, so könnte dies folgende Gründe haben:

Gut eingestellte medikamentöse Unterstützung erforderlich

Mit der Diät alleine kann sehr oft nicht völlige Beschwerdefreiheit erreicht werden. Eine gut auf den individuellen Fall abgestimmte medikamentöse Unterstützung ist dann notwendig. Hierfür stehen verschiedene Wirkstoffe zur Verfügung, die oft in Kombination angewendet werden müssen. Siehe Seite Therapie > Medikamente.

Ernährungsunabhängige Daueraktivierung von Mastzellen

Wie auf der Seite Mastzellerkrankungen > Krankheitsmechanismus beschrieben, kommen nach aktuellem Stand der Forschung verschiedene Krankheitsursachen in Frage: genetische Mutationen oder andere krankhafte Veränderungen in Mastzellen und anderen Zelltypen, die in unterschiedlicher Kombination auftreten und zu unterschiedlichen Krankheitsbildern führen können. Mastzellen können hierdurch entweder leichter aktivierbar werden, so dass sie empfindlicher auf äussere Reize reagieren, oder sie können unabhängig von äusseren Reizen daueraktiviert sein.

- Die Eliminationsdiät oder allgemein das Meiden von Auslösern ist besonders bei denjenigen krankhaften Veränderungen erfolgreich, welche zu einer höheren Empfindlichkeit und dadurch zu einer leichteren Aktivierbarkeit führen. Das Meiden der Auslöser stabilisiert diese krankhaft veränderten Mastzellen. Dadurch lassen sich auch die gesunden Mastzellen, welche durch die mutierten Mastzellen sekundär aktiviert wurden, ebenfalls wieder beruhigen. Das Meiden der Auslöser zeigt in diesem Fall einen guten Erfolg.

- Mastzellen mit bestimmten Mutationen, die zu einer von äusseren Einflüssen unabhängigen Daueraktivierung führen, bleiben hingegen auch dann daueraktiviert, wenn man die Auslöser meidet. Deshalb gibt es leider auch MCAD-Fälle, welche nicht oder nur begrenzt auf die Diät (und auch auf die Medikation) ansprechen. Immerhin lässt sich dann die Aktivität der sekundär aktivierten gesunden Mastzellen etwas vermindern. Merke: Wenn die Diät keine Wirkung zeigt, muss dies nicht zwangsläufig bedeuten, dass man mit dem Verdacht auf MCAD falsch liegt, sondern es kann sich um eine daueraktivierte Form handeln, was auch bei der Wahl der richtigen Medikation zu beachten ist.

Unerkannte Diätfehler

Die Diät ist kompliziert und erfordert viel Zeit für das Erlernen und grosse Aufmerksamkeit in der Umsetzung. Zu Beginn macht man noch viele unerkannte Fehler. Möglicherweise sind also unerkannte Diätfehler (unverträgliche Zutaten oder ungenügende Frische) für ausbleibenden Erfolg oder unerklärliche Rückschläge verantwortlich zu machen. Ausreichend intellektuelle Fähigkeiten, etwas Allgemeinbildung und Spezialwissen in Chemie, Biologie, Ernährungslehre und Lebensmitteltechnologie sind von Vorteil.

Halten Sie sich bei mangelndem Diäterfolg nicht nur strikte an unsere Lebensmittelliste, sondern lesen Sie auch auf unseren übrigen Seiten, was sonst noch alles zu berücksichtigen ist. Überprüfen Sie nochmals alles und vergessen Sie nicht, dass nebst der Ernährung auch noch zahlreiche andere Auslöser berücksichtigt werden müssen.

Lesen Sie bei jedem Einkauf die Zutatenliste jedes Artikels erneut durch, wenn Sie ganz sicher sein möchten. Ein Hersteller könnte jederzeit die Rezeptur des Produktes abändern, was ab und zu mal vorkommt. Oft sind Rezepturänderungen nicht an einem neuen Verpackungsdesign, sondern nur anhand einer unscheinbaren Veränderung in der Zutatenliste erkennbar.

Ungenügende Diätvorschrift

Oft wird behauptet, man hätte in der Vergangenheit schon einmal eine "Histamin-Eliminationsdiät" ausprobiert und hätte damit keinen Erfolg gehabt. Auch gibt es Studien, in denen "histaminreduzierte Diäten" getestet wurden, ohne einen Effekt feststellen zu können. Hierbei handelte es sich jedoch nicht um die hier vorgestellte sehr umfassende Eliminationsdiät. Oft berücksichtigen diese Diäten sowie die zur Instruktion der Patienten abgegebenen Merkblätter nur ein paar wenige Lebensmittel, so dass weiterhin sehr viel Unverträgliches konsumiert wurde. Meist wurde lediglich auf den Histamingehalt geachtet, während man den Liberatoren von Mastzellmediatoren zu wenig Beachtung schenkte.

Zeigt eine Auslassdiät keinen Erfolg, könnte das folglich daran liegen, dass die befolgte Diätvorschrift nicht umfassend genug oder fehlerhaft ist. Auch die hier vorgestellte Verträglichkeitsliste widerspiegelt lediglich unseren aktuellen Wissens- und Erfahrungsstand und muss wahrscheinlich noch weiter perfektioniert werden, wofür wir auf Ihre Rückmeldungen angewiesen sind. Teilen Sie uns bitte Ihre Erfahrungen mit!

Zusätzliche Unverträglichkeiten, Allergien oder weitere Erkrankungen

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man nebst einer MCAD noch von weiteren Unverträglichkeiten, Narungsmittelallergien oder Kreuzreaktionen, Autoimmunerkrankungen etc. betroffen sein könnte. Wenn die Symptome von mehreren verschiedenen körperlichen Ursachen ausgelöst werden, bringt es nur wenig, wenn man bloss eine dieser Erkrankungen therapiert. Für einen vollen Therapieerfolg müssen alle Ursachen gefunden und therapiert werden. Siehe Seite Therapie > Differenzialdiagnose.

Falsche Deklaration, Qualitätsmängel

Denken Sie auch stets an die Möglichkeit, dass die Ihnen vorliegenden Informationen falsch sein können. Unzählige Fehlerquellen sind nicht nur theoretisch denkbar, sondern komme auch in der Praxis immer wieder vor. Produktdeklarationen können absichtlich oder unabsichtlich falsch sein:

Produkte können versehentlich in eine falsche Verpackung abgefüllt oder im Supermarktregal ins falsche Fach gelegt worden sein. Beim Zusammenmischen der Zutaten kann einem Arbeiter ein Fehler unterlaufen, oder man ändert die Rezeptur, vergisst aber, die Verpackung oder die Dokumentationsordner des Verkaufspersonals anzupassen. Bei der Hygiene können je nach Produkt ebenfalls ab und zu Qualitätsmängel auftreten.

Bei mehrsprachig beschrifteten Fertigprodukten kann es sich lohnen, auch die fremdsprachigen Übersetzungen der Zutatenlisten aufmerksam zu lesen. So ist es beispielsweise schon vorgekommen, dass in der deutschen Übersetzung die Zutat "Ascorbinsäure" genannt wurde (das wäre problemlos verträgliches Vitamin C). In der englischen Übersetzung stand hingegen nicht "ascorbic acid" (engl. für Ascorbinsäure), sondern "sorbic acid" (=Sorbinsäure, ein stark unverträglicher Konservierungsstoff!).

Andere Erkrankungen

Sollte die hier vorgestellte Diät keine spürbare Besserung bringen, so könnten auch eine oder mehrere andere Erkrankungen (mit oder ohne gleichzeitiges Vorliegen einer MCAD) bestehen, welche andere Eliminationsdiäten (bzw. die Kombination mehrerer Diäten) erfordern. Beispiele für weitere Eliminationsdiäten auf Grund anderer Erkrankungen:

Salicylat- / Benzoat-Unverträglichkeit

Stellt man bereits bei der Kartoffel-Reis-Diät fest, dass auch Kartoffeln schlecht vertragen werden, sollte man sich über die Salicylat-Intoleranz (Salicylat-Unverträglichkeit) informieren. Ebenso wenn man auf die in jenem Kapitel genannten stark Salicylat-/Benzoat-haltigen Lebensmittel und auf Medikamente mit Acetylsalicylsäure (ASS) reagiert. Auffallend viele MCAD-Betroffene melden uns, dass sie auch die salicylatreichen pflanzlichen Lebensmittel nicht vertragen. Andere Betroffene zeigen hingegen selbst auf sehr grosse Mengen salicylatreicher Nahrung keine Reaktion. Wir verstehen noch nicht ganz, ob die Salicylat-/Benzoat-Unverträglichkeit eine zusätzliche, von den MCAD unabhängige Erkrankung ist, oder ob es lediglich vom Schweregrad einer MCAD abhängig ist, ob sich bei einem Betroffenen auch Salicylate und Benzoate mastzellaktivierend auswirken. Jedenfalls muss ein MCAD-Betroffener nicht notwendigerweise auf diese Lebensmittel reagieren. Nach unserer Einschätzung sind sie beim MCAS meist ausreichend verträglich. Deshalb betrachten wir die Salicylat- / Benzoat-Unverträglichkeit hier vorläufig als eine zusätzliche Unverträglichkeit, die wir in einem separaten Nebenkapitel beschreiben und in der Lebensmittel-Verträglichkeitsliste nicht in der Spalte "L" (Liberator) mit berücksichtigen. Beobachten Sie aber gut, wie Sie auf diese Zutaten reagieren, denn es scheint doch einen Zusammenhang mit MCAD zu geben!

Low-FODMAP-Diät beim "Reizdarmsyndrom"

Bestimmte Zuckerarten können im menschlichen Darm nicht vollständig verdaut oder aufgenommen werden: Fermentierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Polyole (Abkürzung: FODMAPs). FODMAPs kommen in sehr vielen Lebensmitteln natürlicherweise vor oder werden in Form von Süssungsmitteln zugesetzt (Früchte, Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreide, Nüsse, Süssspeisen, Süssgetränke). Durch Osmose ziehen die FODMAPs Wasser aus dem Körper. Im Dickdarm werden die FODMAPS von Darmbakterien fermentiert, was zu Gasbildung führt. Durch die Volumenzunahme (Flüssigkeit und Gase) wird Druck auf die Darmwand ausgeübt. Dies ist ein völlig normaler Vorgang und führt bei den meisten Menschen zu keinerlei Problemen. Im empfindlichen Darm von Reizdarmpatienten kann sich dies jedoch sehr unangenehm bemerkbar machen (Schmerzen, Blähungen, Darmwinde, Durchfall oder Verstopfung. Mit der FODMAPs-Diät kann die Aufnahme der betreffenden Zuckerarten bzw. kurzkettigen Kohlenhydrate (z.B. Fruktane, Laktose, Fruktose, Sorbitol, Mannitol) auf ein individuell erträgliches Mass verringert werden. [Barrett and Gibson 2012]

Weiterführende Informationen:

www.monashfodmap.com/3_step_fodmap_diet

www.fodmaps.de/fodmap-liste

Laktosearme Ernährung bei Milchzucker-Unverträglichkeit (Lactoseintoleranz)

Fruktosearme Ernährung bei Fruchtzucker-Unverträglichkeit (Fructoseintoleranz)

Wissenswertes zur Diät

Begriffsklärung

Diät

Umgangssprachlich wird der Begriff "Diät" meistens gleichgesetzt mit einer Kalorienreduktionsdiät zur Gewichtsabnahme. Wir verwenden diesen Begriff hier aber nicht als Synonym für Schlankheitskur, sondern im weiteren Sinne:

Als Diät wird allgemein eine spezielle Ernährung bezeichnet, bei der längerfristig oder dauerhaft eine spezielle Auswahl von Nahrungsmitteln konsumiert wird. Dazu gehört nebst der Kalorienreduktionsdiät (kurz: Reduktionsdiät) auch die längerfristige oder dauerhafte Ernährungsumstellung zur unterstützenden Behandlung einer Krankheit (Krankenkost). Jede Diätform, sei es zur Gewichtsreduktion, sei es zur unterstützenden Krankheitsbehandlung, basiert auf einer Verminderung oder Vermehrung des relativen Anteils bestimmter Nahrungsbestandteile gegenüber den anderen und/oder einer Erniedrigung oder Erhöhung der zugeführten Gesamtenergiemenge ("Kalorien"). Bei manchen Diätformen wird auf einzelne Nahrungsbestandteile vollständig verzichtet (z.B. bei Nahrungsmittelallergien).

Eliminationsdiät, Histamin-Eliminationsdiät

Eine Ernährungsweise, bei der möglichst alle zu meidenden Nahrungsmittel (in unserem Fall alle Nahrungsmittel mit Histaminpotential) weggelassen (=aus dem Speiseplan eliminiert) werden, bezeichnen wir als Eliminationsdiät (=Auslassdiät).

Verdrängungsphase überwinden

Viele versuchen in einer ersten Phase, die Krankheit zu verdrängen, wenn sie erstmals mit dem Krankheitsbild der Histaminose konfrontiert werden und realisieren, dass dies eine wahrscheinliche Erklärung für deren Symptome sein könnte. Man sagt sich dann: "Nein, das will ich nicht haben, das ist mir zu kompliziert, zu aufwändig und schränkt mich zu sehr ein.", und wartet einfach mal ab, ob es nicht vielleicht von selbst irgendwann besser wird. Im eigenen Interesse sollte man die Verdrängungsphase möglichst schnell hinter sich lassen. Man verliert sonst unnötige Monate, während denen einem das Leiden hätte erspart bleiben können.

Mühseliger Lernprozess

Es ist nicht verwunderlich, wenn man zu Beginn mit der gewöhnungsbedürftigen Ernährungsumstellung grosse Mühe haben wird und seine Lebensqualität als sehr eingeschränkt empfindet, aber das wird sich mit zunehmender Erfahrung bessern. Man wird mit der Zeit immer mehr Möglichkeiten entdecken, Strategien entwickeln und bei der Suche nach Essbarem sogar den Speiseplan um neue Leckereien erweitern, die man zuvor nie beachtet hatte. Freuen Sie sich auf diese Entdeckungen und auf das zurückgewonnene Wohlbefinden!

Der Erfahrungsaustausch in Selbsthilfegruppen und Diskussionsforen kann diesen Lernprozess unterstützen und beschleunigen.

Individuelle Toleranzschwelle unterliegt grossen Schwankungen

Die Ausprägung der Beschwerden ist grundsätzlich dosisabhängig. Durch Variieren der Menge (oder der Frische) kann der Betroffene herausfinden, wo seine persönliche Toleranzschwelle liegt, bei der ein unverträgliches Nahrungsmittel trotzdem noch vertragen wird. Man sollte sich jedoch nicht davon verwirren lassen, dass diese Toleranzschwelle nicht immer gleich hoch liegt, sondern von der momentanen Tagesform abhängt, welche von vielen Faktoren beeinflusst wird:

- Was man zuvor, dazu und danach sonst noch alles isst und trinkt

- Stress (z.B. bessere Verträglichkeit während Ferien als bei hohem Leistungsdruck)

- Momentane Vitamin- und Mineralstoffversorgung

- Luftschadstoffe (Smog, Ozon, Feinstaub)

- Nikotinkonsum, Passivrauchen

- Grosse körperliche Anstrengung

- Infektionen und Entzündungsherde, Verletzungen

- Bei Allergikern: Allergenkontakt und Kreuzreaktionen

- Schlafdauer, unregelmässiger Schlafrhythmus (länger aufbleiben, Jetlag)

- Wetterwechsel (insbesondere bei herannahender Kaltfront oder windigem Wetter)

- Belastung der Nahrungsmittel mit Schadstoffen (Schwermetalle, Pestizidrückstände, Medikamentenrückstände und andere Umweltgifte?)

- Amalgam-Zahnfüllungen?

- etc.

Als weitere Schwierigkeit kommt hinzu, dass auch der Histamingehalt in den Lebensmitteln stark schwankt. Die Symptome können beim gleichen Gericht einmal auftreten und ein anderes Mal nicht.

Verträglichkeit schwer einschätzbar

Einigen Histaminliberatoren ist es sehr schwer anzumerken, dass man sie nicht verträgt. Es kann gut sein, dass man sie an vier aufeinanderfolgenden Tagen essen kann und sich darüber freut, dass man sie verträgt, und erst am fünften Tag realisiert man langsam, dass es einem ganz schleichend jeden Tag ein bisschen schlechter gegangen ist. Es gibt nicht nur die heftigen Histaminschübe, sondern Histaminliberatoren können je nach individueller Veranlagung ganz subtil eine ganz anders geartete Symptomatik ganz langsam über Tage schleichend aufbauen. Das äussert sich vielleicht einfach nur durch ein Gefühl von unerklärlicher Traurigkeit, durch vermehrtes Auftreten von Entzündungen, Schlafprobleme, Katergefühl, Muskelverspannungen, Muskelzerrungen wegen einer kleinen blöden Bewegung, Rückenschmerzen, alles Symptome, die das Hirn nicht mit Nahrungsmitteln in Verbindung zu bringen vermag, die man in den Tagen zuvor gegessen hat. Dies trifft besonders bei Mastzellaktivierungserkrankungen zu, wird aber vermutlich bei DAO-Abbaustörungen nicht so schnell zu einem Problem.

Lebensmittel, die kein Histamin, aber andere biogene Amine in grossen Mengen enthalten, können ebenfalls nicht immer als unverträglich erkannt werden. Nur wenige der freien biogenen Amine entfalten selbst physiologische Wirkungen (Neurotransmitter, gefässerweiternde Wirkung), die der Histaminwirkung ähnlich sind, oder haben Liberatorwirkung. Die anderen Amine lösen nicht direkt Symptome aus, können aber indirekt die Folgen anderer Histaminquellen verstärken (z.B. wenn man noch etwas Histaminhaltiges dazu isst). Als konkurrierende Substrate zum Histamin lasten sie die abbauenden Enzyme aus, so dass Histamin aus anderen Quellen vorübergehend kaum noch abgebaut wird.

Langsame Abnahme der Empfindlichkeit

Oft kommt es vor, dass bestimmte Nahrungsmittel zu Beginn der Diät mit einem noch gereizten Darm erst mässig, einige Wochen später aber bereits besser vertragen werden. Deshalb kann man es wagen, einmal als unverträglich ermittelte Nahrungsmittel nach einigen Monaten erneut auszutesten.

Auf ausgewogene Ernährung achten. Ernährungsberatung

In jeder Nahrungsmittelgruppe gibt es sowohl verträgliche wie auch unverträgliche Lebensmittel. Deshalb muss nicht auf eine Gruppe vollständig verzichtet werden, sondern es ist weiterhin eine vollwertige Ernährung möglich, bei der man aus allen Kategorien (Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Kohlenhydratlieferanten, Gemüse, Früchte) eine reichhaltige Auswahl hat, um den Körper mit allem zu versorgen, das er braucht. Bei der Ernährungsumstellung sollte man sich deshalb in keiner dieser Kategorien zu stark einschränken!

Um sicherzustellen, dass man sich auf Dauer ausgewogen ernährt, kann es ratsam sein, die Dienste eines Ernährungsberaters / einer Ernährungsberaterin in Anspruch zu nehmen. Besonders dann, wenn noch andere Allergien und/oder Unverträglichkeiten den Speisezettel weiter einschränken:

Schweiz

Ein Verzeichnis von Ernährungsberatern/-innen, die dem Verband SVDE angeschlossen sind, finden Sie hier. Nicht alle kennen sich jedoch gleich gut mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten aus.

Das Allergiezentrum Schweiz führt eine Liste mit diplomierten Ernährungsberaterinnen HF/FH, die einen Fortbildungskurs zum Thema Nahrungsmittelallergien und -intoleranzen absolviert haben. Trotzdem fragen Sie vor einer Terminvereinbarung besser nach, ob die Person sich mit HIT/MCAS gut auskennt.

Die Konsultationen bei der Ernährungsberatung werden grundsätzlich von der Krankenkasse übernommen, wenn ärztlich verordnet.

Deutschland

Wo findet man in Deutschland staatlich ausgebildete Ökotrophologen oder Diätassistenten?

Fachkräfte-Suche in der Datenbank des VFED (Verband für Ernährung und Diätetik e.V.).

Österreich

Wo findet man in Österreich einen Diätologen?

Diätologen-Suche beim Verband der DiaetologInnen Österreichs

Unterstützende Begleitmassnahmen

Die Eliminationsdiät kann mit diversen Nahrungsergänzungsmitteln und Medikamenten unterstützt werden, so dass die Diät nicht ganz so konsequent eingehalten werden muss oder bei besonderen Anlässen (auswärts Essen, Reisen) vorübergehend sogar ganz aufgegeben werden kann, ohne dass sich die Symptome gleich wieder zurück melden. So kann man hie und da auch wieder ungestraft "sündigen" und geniessen. Also nicht verzweifeln! Wärend der 4-6-wöchigen Versuchsphase sollte man jedoch die Diät möglichst konsequent und ohne Medikamente durchziehen, um sicher zu sein, dass es die Diät ist, welche hilft und nicht bloss die Medikamente.

Auf der Seite Therapie > Medikamente sind die Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente sowie deren Anwendung beschrieben.

Ergänzende Informationen

Zusätzliche Informationen erhält man auf der Seite Therapie > Histaminpotential.

Die Seite Therapie > Küchentipps enthält Ratschläge, die für den Therapieerfolg entscheidend sein können!

Auch die Liste der unverträglichen Medikamente sollte man konsultieren. Ärztlich verordnete Medikamente jedoch nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt absetzen!

Geführter Rundgang: Weiter zur Seite

Therapie > Verträglichkeit

Quellenangaben

Tipp: Der "zurück"-Button Ihres Browsers bringt Sie zur vorherigen Stelle zurück.

| B | Zurück zur vorherigen Stelle |

|---|---|

| Barrett and Gibson 2012 | Barrett JS, Gibson PR: "Fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols (FODMAPs) and nonallergic food intolerance: FODMAPs or food chemicals?" Therap Adv Gastroenterol. 2012 Jul;5(4):261-8. doi: 10.1177/1756283X11436241. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3388522/ |

| M | Zurück zur vorherigen Stelle |

| Molderings et al. 2014 | Molderings GJ, Homann J, Brettner S, Raithel M, Frieling T: "Systemische Mastzellaktivierungserkrankung: Ein praxisorientierter Leitfaden zu Diagnostik und Therapie" [Mast cell activation disease: a concise practical guide for diagnostic workup and therapeutic options]. Dtsch Med Wochenschr. 2014 Jul;139(30):1523-34; quiz 1535-8. doi: 10.1055/s-0034-1370055. Epub 2014 May 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24801454 |

| S | Zurück zur vorherigen Stelle |

| SIGHI | Die auf dieser Seite gemachten Aussagen widerspiegeln die Erfahrungen, die Anschauungen und den Wissensstand des SIGHI-Redaktionsteams. |

| SIGHI.2 | Lebensmittelliste: Die Bewertungen der Verträglichkeit basieren auf verschiedenen miteinander kombinierten Quellen, gewichtet nach deren Plausibilität:

|

![[Logo MCAD]](../pics/logo_mcas_160x160_bkg045552.png)